Contents

【浴衣美人への道】アイロン不要の自宅洗い術!

浴衣美人への道/洗い

こんにちは!オトナ和服のユキです(*^^*)

~浴衣美人への道~

今回は第2弾!

みんなが気になるお手入れ方法、【洗い】についてです。

では、今日もあなたにズバリ、質問です。

「いやいや、怖くて自分で洗うのなんて無理だし、

いつもクリーニングに出しています!」

という方、結構いらっしゃるのでは?

と、思っていませんか?

「取り返しがつかないことになるのが怖くて自宅で洗えない」

「そもそも洗濯の方法や、洗った後の干し方がわからない!」

「アイロンがけが面倒だから…」

「実は、自分で畳めないの~」

という方のために、

【浴衣を自宅で気軽に洗える方法】と、

浴衣の干し方、畳み方、アイロン不要の方法について、詳しく解説していきます(*^^*)

・自宅で気軽に洗濯できるようになる

・面倒なアイロンがけも不要なので、今よりもっと浴衣を着たくなる

以上の効果が期待できます(*^^*)

自宅洗い可?不可?ガンガン洗える浴衣と洗わない方が良い浴衣

【素材について】

浴衣にも種類が色々あり、

洗える、洗えないというのは、

まずは浴衣の素材で判断します。

一般的に流通しているほとんどの浴衣が【綿】か【綿麻】。

上記の写真も全部綿100%。

【綿】はコットンのこと。

肌着でもおなじみですね!

女性が化粧水を付けたりするときに使うのもコットン。

多く流通しているのは、

【綿コーマ】と【綿紅梅】の2つ。これだけ覚えていれば大丈夫!

【綿コーマ】

イメージとしては、手ぬぐいの生地を思い浮かべていただければ!

あまり透け感がないものです。

最もポピュラーで、ザ・浴衣という感じですね。

ちなみにこれ、わたしが娘に縫い上げたものになります。

最初の写真だと反物でしょ^^

【綿紅梅】

紅梅(勾配)織りという方法で、

縦横に太い糸が見てとれ、近づくと格子になっていて、やや透け感もあります。

透け感があるということは、

綿コーマに比べて軽く、涼しいです。

お値段は、綿コーマに比べると少々お高いですが、

オトナの雰囲気を出すにはピッタリの織り方。

紅梅織りって名前も綺麗ですし、

今まで知らなかった方は、今年挑戦してみてはいかが??

【綿麻】は、綿と麻の混合で、

麻が入ると、一気に涼しさが増して、

衣類の重量も軽くなります。

だいたい麻は15%~20%くらい入っています。

猛暑の時には、麻が少しでも入っているものがオススメ!

・・・で、

ユキ

だから、水遊びだって可(*^^*)

自然と一体化♪

どうですか??

自宅で洗えるって分かると、

着用範囲が一気に広がりますね(^^♪

——–

洗える素材では他に、

化学素材のポリエステルなどがあります。

ただ、ポリエステルは【洗える】というメリットがありますが、

通気性が悪いので、熱がこもり、

夏には正直オススメ出来ない素材。

脱ぐときに静電気でバチバチして

不快極まりない、

自身が静電気体質というのもあり、

雨の日以外はほとんど着ないというのが

個人の感想です。(あくまで、個人の、ですよ。)

素材の具体的な見分け方と、自宅洗いNGの浴衣

【既製品】

洗濯用のタグが付いているはずなので、

素材を確かめるのは、そちらを確認してくださいね。

例えば…滝壺での浴衣

これは手洗いマークが付いているので、

洗濯機能の手洗いコースやドライコースで洗えば、大丈夫!

ただ、買ったばかりの新しいもの、

白地に濃い色味が入っているものだとと

色移りしたりすることがあるので、

ご自身の判断で洗濯してくださいね。

【明らかに手縫いの浴衣】

タグが付いてなく、

おばあちゃんが縫ってくれた手縫いのものなどは、

もちろん洗濯マークが付いていません。

が、昔ながらの浴衣~!的なものは、

だいたい綿100%で、洗えます。

(最初に紹介した反物の写真のように!)

いつの間にか、夏の外出着に格上げされ、他の着物と混同して、取り扱いがわからなくなってしまった、という感じ。

【注意しないといけない浴衣】

それでは、ちょっと注意が必要!

これは、専門家にお任せしたいな…と思う浴衣に、

・絞(しぼ)りの浴衣(糸で絞ったもの)

・絹を使った浴衣

があります。

【絞りの浴衣】

絞りとは、布を糸で縛ったり、板で挟んだりして

模様を出す方法です。

素材に関係なく使われる模様を出すための技法です。

浴衣以外にも着物や帯揚げにも使われます。

▼こちらは、絹の帯揚げ。糸で縛った絞りはこんな風に仕上がります。

絞った部分が立体的になっているので、

他の部分より縮んで、横幅が小さいのが見て取れますね。

上記は帯揚げの写真ですが、

浴衣の反物に細かい絞り加工がしてあるものもあります。

このような絞りは、自宅で洗濯すると、

模様となっている絞(しぼ)が伸びてしまう可能性があるので、

専門業者に任せた方が良いです!

ちょっと混乱を招くかもしれませんが、

絞りでも洗えるものもあります。

(板締めという方法で、反物を正確に畳み、板で締めた部分は色が付かないという手法)

以下の写真は、代表的な、有松の雪花絞りです(綿100%)

要は、見た目のデコボコで模様を出している絞りだと

絞(しぼ)拡がってしまうから注意してね!ということです。

【絹を使った浴衣】

あまりお目にかからないですが、いわゆる高級品で、

絹紅梅(きぬこうばい)という、絹を使ったものがあります。

綿紅梅は綿のみでしたが、絹紅梅は、絹糸を結構使っています

(8割くらいが絹で、残りは綿です)

こちらは、浴衣というよりは、着物に近い感覚なので、

専門家に任せましょう。

お値段が反物価格で10万円を超えるものが殆どで、

竺仙さんのHPなど見て頂けたら、うっとりすると思います

▼▼竺仙さんオンラインショップ▼▼

https://www.chikusen-onlinestore.jp/SHOP/126850/136855/list.html

今は観賞専門ですが、いつか素敵に着こなしてみたいものです。

浴衣を洗濯ネットに入れて洗う時の畳み方

ここまでで、ご自身の浴衣が自宅で洗えるかどうか、わかりましたか??

「洗えそうだな…。」と感じたら、次のステップへ(*^^*)

洗濯ネットへの入れ方について説明します。

んーーー、いらないです(バッサリ!)

ここで、浴衣美人への道として、

今後、通らなくてはならない

【浴衣の畳み方】

浴衣や着物の詳しい畳み方はこちらの記事に

記しましたので、気になる方はチェックしてください。

本畳みという畳み方を紹介しています。

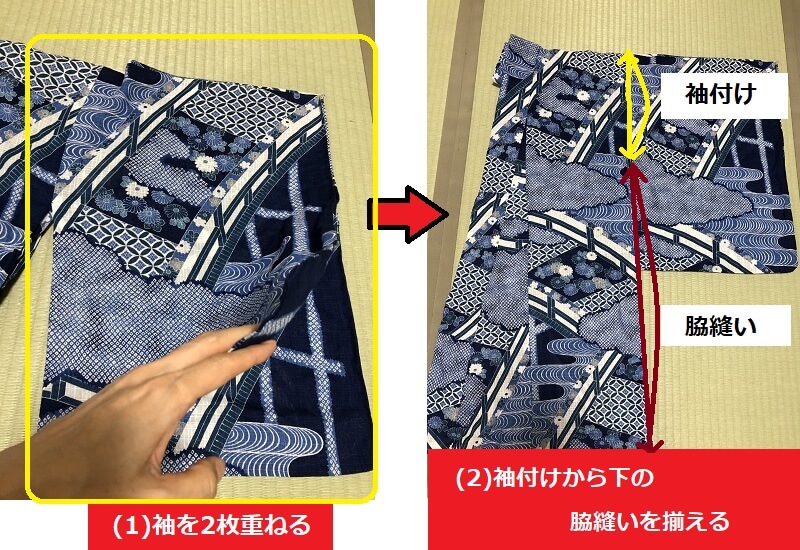

袖畳み(そでだたみ)という簡略形でOK!

【袖畳みの方法】

(1)袖を2枚重ねる

(2)袖付けから下の脇縫いを揃える

(3)袖を2枚重ねて身頃側に畳む

(4)畳んだ様子

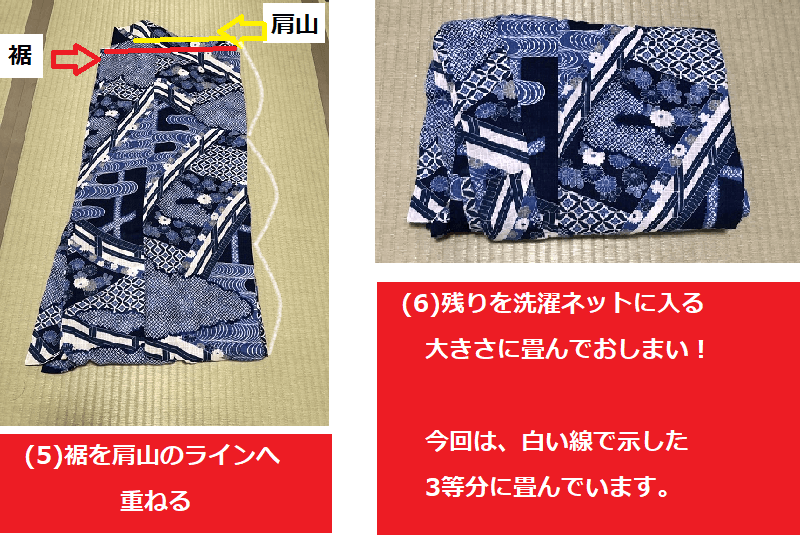

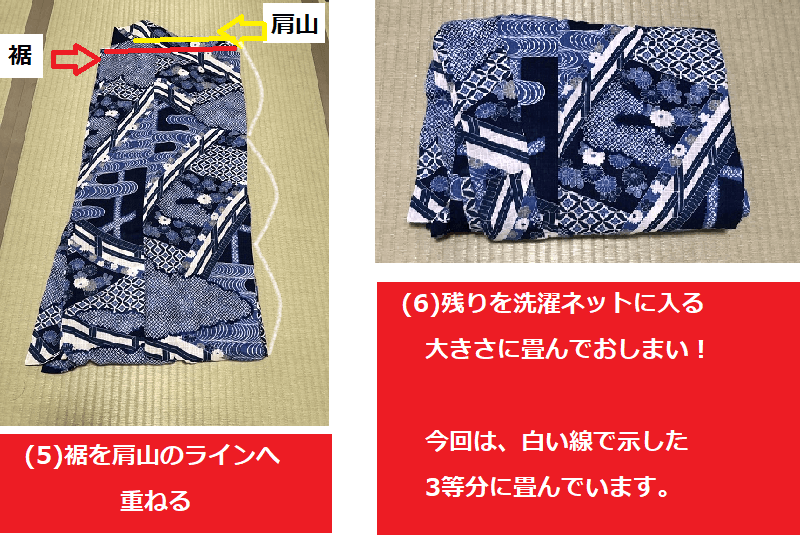

(5)裾を肩山のラインに重ねる

(6)洗濯ネットに入る大きさに畳む

こんな感じです。

それでは、折りたたみ方が分かったら、

そのまま洗濯ネットへ入れて、

洗濯機へGO!

洗濯終了後の干し方

次に干し方です。ここは、ひとつ、着物ハンガーを揃えてください!

着物用洗濯ネットも、特別な洗剤もいりません。

が、着物ハンガーは是非、揃えましょう♪

干すときには、パンパンと縦横に伸ばしてくださいね。

あらかたのシワがこれでとれます。

最終兵器!自分の熱で浴衣のシワを伸ばす昔ながらのアイロンがけ

着物ハンガーに干した浴衣が乾いたら、

洗濯ネットへ投入した形を思い出して

自分で畳んでみましょう!

(5)まで畳めればOKです!▼解説写真の左側です。

次に、畳んだ浴衣を布団の下に敷きます…。

あとは寝るだけ、おやすみなさい。Zzz。。。

起きて、布団を上げたら、はい、出来上がり!

自分の体重でアイロンができました(*^^*)

最近は知っている人も少ないようですね。

もし、あなたがベッドで生活していて、

マットレスが重すぎて、下に敷くのが無理!

という方は、浴衣を段ボールに挟んで

(汚れないように、綺麗な厚紙を間に噛ませる、

または、たとう紙を活用しても良いかも!)

座布団の下などに敷いてしばらく過ごしてください。

座布団の場合は一気には無理なので、

少しずつ、乗る場所を替えながらでOKですよ。

これ、実は浴衣のみならず、着物の仕立てが済んだ後、

和裁師さんがやる方法でもあります!

(わたしが実際に習っている和裁の先生から教えて貰いました♪)

アイロンのように高温ではなく、

体温が伝わる程度の温度と、重みでピッタリと重なるから、本当に便利!

今まで知らなかった人は、ぜひ試してみてくださいね(*^^*)

以上、長くなりましたが、今回の

【浴衣美人への道】アイロン不要の自宅洗い術!

は、これで終了です。

今までクリーニングに出していた人も、是非自宅洗い・自重アイロンに

チャレンジしてみてください(*^^*)

最後までお読みいただき、

本当にありがとうございました!

「日本人で本当に良かった!」と心から感じる時間が増えることを応援してます^^ファイト~!

続きの第3弾の記事はこちらから

~正しい紐の結び方!~あなたの結び、縁起が悪い縦結びになっていない??~

シリーズはじめ、第1弾から読みたい方はこちらから

~クイズ!浴衣を着るのに紐は何本必要でしょう??~

▼▼ 夏限定の浴衣講座も開催中▼▼ 終了しましたm(__)m

ストアカ

2019年度の浴衣講座は終了しました。ありがとうございました^^

和服体験をしてみたい方は、1日のみの体験コースもあります。