Contents

秋分の日とおはぎと牡丹餅(ぼたもち)の関係性

祝日として秋分の日という一日がありますが、

二十四節気のうちのひとつの節気でもあります。

秋分なのですね!

秋分の日というのは、年に二回、

昼と夜が同じ長さになる日。

国民の休日でもあります。

その内容は、

【祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ】

という日。

明治6年にそれまでの暦から

現在の暦に改定され、その年に祝日と

祝日の趣旨も決められました。

現在は国民の休日という祝日になっていますが、

元は秋の皇霊祭で、

けれど、GHQにより、天皇と政治が切り離される

政策がとられ、

【祖先をうやまい、なくなった人をしのぶ】

という風に変化しました。

秋分の日とお彼岸の関係

さて、秋分の日は、

秋のお彼岸の中日(ちゅうじつ)でもあります。

2019年で言うと、彼岸の入りが20日、明けは26日。

お彼岸は、春分の日と秋分の日を中日として

前後3日間、合計1週間のことを言うのですね!

彼岸については、春分の日で触れていますので、

こちらの記事を参考になさってください。

半年後になりますが、

2020年の春分の日は3月20日で、

彼岸入りは3月17日、明けは23日となります。

お彼岸にお墓参りをするのは、

先祖をしのぶというところからきています。

掃除をして、お墓を洗ったあとは、

拭きあげてきましょうね(*^^*)

お彼岸におはぎを食べるのはどうして?

秋のお彼岸にはおはぎ、

春のお彼岸には、ぼたもちを食べる習慣がありますよね?

そして、おはぎとぼたもち両方食べた方が

きっと一度は思うこと、

です。

一般的には、その時期に咲く花の名前をとって、

秋がおはぎ=萩(はぎ)

春がぼたもち=牡丹(ぼたん)

と言ったりしますよね。

そう聞くとなんだか納得してしまいますが、

でもでも、実際の花を見てみると、

どちらの花からもあの食べ物は

わたしには想像出来ません…

昔の人は、この花とあの食べ物を結び付けたかと

思うと、本当に、感性が豊かだなと感じます。

また、さらに調べてみると、諸説あり、

中の米の違い

うるち米(普段私たちが食している米)=おはぎ

もち米=ぼたもち

あんこの違い

粒餡=おはぎ

こし餡=ぼたもち

(おはぎの粒餡というのは、花の付きかたからなんとなく

イメージ出来るかなと思います)

大きさの違い

二口程度で食べられる小さいもの=おはぎ

おはぎよりも大きいもの=ぼたもち

中身を包むものの違い

きなこを使用=おはぎ

小豆を使用=ぼたもち

など、様々です。

さて、諸説ある中で、餡に使われている材料。

これは、圧倒的に小豆が思い浮かぶのではないでしょうか??

あなたが知らない小豆のヒミツ

おはぎのあんには、小豆、きなこ、ごまなどが使用されます。

最もポピュラーなのは小豆でしょう。

小豆は古事記の中では五穀に数えられており、

古くから日本人に馴染みがある食材でした。

【魔除けの効果】があると信じており

邪気払いの意味で使ったり、

悪いものを寄せ付けない意味でお祝いの席でも食されてきました。

【赤い色には魔除けの効果】

これを頭の片隅に置いておくだけで、

色々と納得のいくことがあります。

例えば…

・赤飯

・還暦には赤いちゃんちゃんこ

・お地蔵様のよだれかけ

・神社の鳥居

・幣=へい(赤いものがごくまれにあります)

なるほど!と思っていただいたことが

いくつかあるのではないでしょうか?

鳥居の色が赤いのなんて

当り前に感じているかもしれませんが、

カタチあるものには、全て意味があるんですね!

赤飯に使われる豆は、小豆よりも実はササゲが使われる!

ちょっと余談的なものになりますが、

先程例を挙げた赤いものの中で、お赤飯があります。

昔からおめでたい席で食していたものです。

この豆、実は小豆と思いきや、ササゲが使われていることが多いです。

…というのも、小豆は豆がつぶれやすく

(つぶ餡なども皮が割れていますよね!)

その皮が破れる様子が、

武家社会では

腹切り=切腹に通じるとして

小豆よりも破れにくいササゲが使われるようになりました。

どちらもカタチが良く似ており、植物の種類としては

親戚のようなものですが、今でもササゲが使われることが

多いですね。

ご家庭で赤飯を炊く機会があったら、

豆選びからちょっと気にしてみてはいかがかな?

と思います(*^^*)

余談の余談ですが、昔茨城県に住んでいた時に

どう考えても読めない【大角豆】という交差点がありました。

地名では、【ささぎ】と読みますが、

これ、ササゲの漢字表記でもあるので、

その辺りでササゲを作っていたんだろうな…

と今になったらわかります。

まとめ

について綴りましたが、いかがだったでしょうか?

暦を意識すると、その時期の旬が分かるようになります。

そして、植物や日本人の古来からの思想にも

触れることができ、

あなたの感性がより豊かになっていきます。

暦は毎日の生活のことですから、これからも、

少しずつ身の回りのことに意識を向けて

人生を輝かせていきましょう(^^)/

それでは、本日も最後までお読みいただき、

誠にありがとうございました!

「日本人で本当に良かった!」と心から感じる時間が増えることを応援してます!

——-

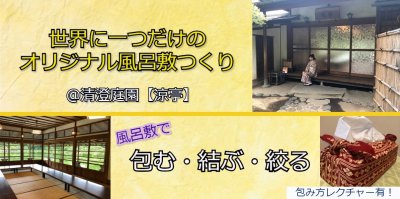

【お知らせ】

9月23日の【草木染めワークショップ@日本橋】は終了致しました。

▼写真をクリックすると、当日の様子を綴ったレポートが見れます♪

画像をクリックしてもうまくいかない方はこちら

草木染めワークショップ当日の様子▼

https://iyasaka636.com/katsudo-memory-kusakizome/

次回は、10月12日(土)10:00~12:00

清澄庭園【涼亭】にて、風呂敷ワークショップを行います。

日本庭園内の歴史的建造物内で、

風呂敷の日常使いの方法をお伝えし、

その後は、自分だけのオリジナル風呂敷をつくるための

模様を絞るワークショップを行います(この日は染めは行いません)

詳しくは以下をご覧ください▼

FBイベントページに詳細を記してあります

https://www.facebook.com/events/415939562460522/